亙僗僞僢僼徯夘亜

杒愳妛寍堳偲偦偺彆庤

丂

帪戙堖憰偺峔惉偲巊傢傟偨媄弍偵偮偄偰傢偐傝傗偡偔偛愢柧偟傑偡丅慺恖嶣塭偺偨傔尒恏偄売強偑偁傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄側偵偲偧偛梕幫偔偩偝偄丅

偛幙栤丒偛梫朷偼![]() 傑偱丅

傑偱丅

僀儞僞乕僱僢僩儈僯愼怐島嵗

堖憰暅尦惂嶌丒峕屗帪戙弶婜6崋乮姰惉乯

侾0.姰惉

丂椷榓6擭4寧偺惂嶌寛掕偐傜栺1擭傪偐偗丄偮偄偵乽峕屗帪戙弶婜6崋 扺愺擪弅柹抧桍嶗憪巻抁嶜暥條怳懗乿偺暅尦堖憰乮偙傟偐傜偼乽怴堖憰乿偲屇傃傑偡乯偑椷榓7擭2寧20擔丄姰惉偟傑偟偨丅堖憰惗抧偺暅尦偐傜偼偠傑傝丄慇嵶側昅尛偄偵傛傞庤昤桭慣傗擄偟偄抧怓偺怓枴偺嵞尰偲偄偭偨擄戣偵捈柺偟側偑傜傕丄柍帠惂嶌傪姰椆偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅

丂偱偼丄偝偭偦偔怴堖憰傪尒偰偄偒傑偟傚偆丅

丂姰惉偟傑偟偨怴堖憰偑偙偪傜偱偡丅

|

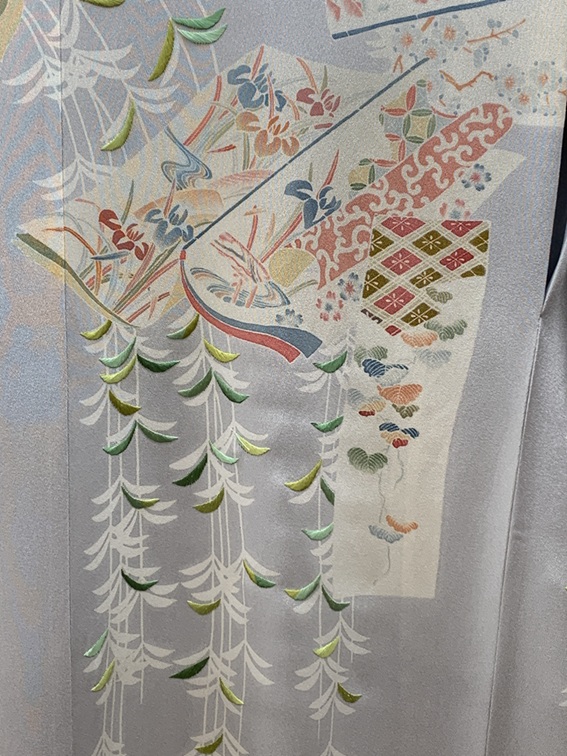

| 姰惉偟偨怴堖憰 |

|

|

| (夋憸嵍)媽堖憰偲(夋憸塃)怴堖憰 |

|

|

|

|

|

|

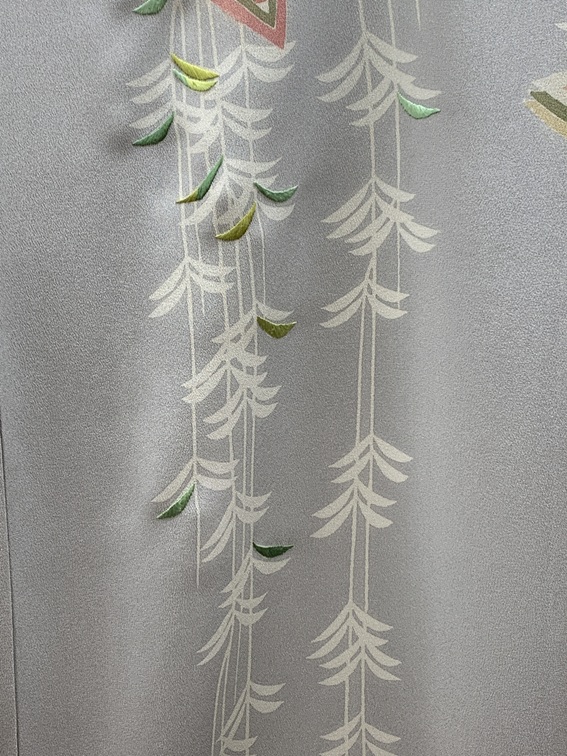

乮忋抜乯媽堖憰丄乮壓抜乯怴堖憰

|

乮媽堖憰乯 亂惂嶌擭亃 徍榓6擭乣8擭乮1931擭乣1933擭乯 亂堖憰忣曬亃 乮惗抧乯堦墇弅柹 乮憰忺媄弍乯庤昤桭慣丄巋繡 乮暅尦乯峕屗帪戙弶婜偺晽懎傪婰偟偨暥專乽娨嵃巻椏乿傗摉帪偺愼怐昳傪嶲峫偵暅尦偟偨丅 亂惂嶌曽朄亃 惗抧惂嶌仺搾偺偟丒壖奊塇仺壓奊仺屝抲偒仺桭慣仺壖奊塇傎偳偒仺抧愼傔仺巋繡仺巇棫偰 亂惂嶌幰亃 惂嶌丂丂丂愼怐島幮 帪戙峫徹娔廋丂丂丂娭丂曐擵彆乛挅孎愺杻楥乛弌塤楬捠師榊乛峕攏丂柋乛媑愳娤曽乛揷媊抝乛挅帞殏扟乛栰懞惓帯榊 挷惍丂丂丂徏壓憰懇揦乛峳栘憰懇揦乛揷憰懇揦 |

乮怴堖憰乯 亂惂嶌擭亃 椷榓6擭乣椷榓7擭(2024擭乣2025擭) 亂堖憰忣曬亃 乮惗抧乯堦墇弅柹 乮憰忺媄弍乯庤昤桭慣丄巋繡 乮暅尦乯媽堖憰傪傕偲偵暅尦偟偨丅 亂惂嶌曽朄亃 惗抧惂嶌仺搾偺偟丒壖奊塇仺壓奊仺屝抲偒仺桭慣仺壖奊塇傎偳偒仺抧愼傔仺巋繡仺巇棫偰 亂惂嶌幰亃 惂嶌丂丂丂岞塿幮抍朄恖嫗搒愼怐暥壔嫤夛 娔廋丂丂丂嫗幁偺巕峣怳嫽嫤摨慻崌 嫤椡丂丂丂嫗搒晎怐暔丒婡夿嬥懏怳嫽僙儞僞乕 擰巺丒惍宱丒惢怐丂丂愳敧岺応(嫗扥屻巗栱塰挰) 壓奊丂丂丂惣揷廋堦(嫗搒巗塃嫗嬫)丂丂丂丂 屝抲丂丂丂徏塱楴晇(嫗搒巗杒嬫) 桭慣丂丂丂埨揷栁(嫗搒巗惣嫗嬫) 抧愼傔丂丂崅嶳婱堦(嫗搒巗塃嫗嬫) 巋廕丂丂丂挿鋰晀柧(嫗搒巗杒嬫) 巇棫偰丂丂崱揷岝惓(嫗搒巗忋嫗嬫) |

劅惂嶌傪廔偊偰劅

丂椷榓6擭3寧偐傜弨旛傪巒傔丄4寧傛傝惗抧傪嶌傞偲偙傠偐傜惂嶌偑巒傑傝傑偟偨丅慇嵶側柾條昞尰傪峴偊傞桭慣怑恖偑寖尭偟偰偄傞偙偲傗丄怓憓偟偵巊偆嵶昅傪嶌傞怑恖偝傫偑尭彮偟偰偄傞偙偲側偳丄壽戣傪書偊偰偄偨堖憰偱偟偨偑條乆側怑恖偝傫偺偍椡揧偊傕偁傝丄柍帠偵姰惉偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅偙偺堖憰偺摿挜偱傕偁傞偲偰傕嵶傗偐偱旤偟偄桭慣偼丄屝抲偺巺栚偺嵶偝偐傜弉払偝傟偨怑恖偝傫偱側偗傟偽擄偟偔丄怓憓偟偵偍偄偰傕慇嵶側怓巊偄偲傏偐偟傪媮傔傜傟傞側偳丄崅偄媄弍傪帩偭偨摉帪偺怑恖偵傛偭偰惂嶌偝傟偰偄傑偡丅崱夞丄抧怓晹暘偺扺偄怓枴傪岠棪椙偔丄鉟楉偵愼傔忋偘傞偨傔丄抧愼傔偺岺掱傪桭慣偺屻偵峴側偆摍丄堖憰偺惂嶌偵偍偄偰偦偺帪乆偺堦斣椙偄曽朄傪峫偊偰偄偨偩偒丄媽堖憰傪拤幚偵暅尦偟偨怴堖憰偑偱偒偁偑傝傑偟偨丅

丂嶐崱偺惂嶌尰応偵偍偗傞栤戣偼媄弍傪宲彸偡傞恖嵽偑偄側偄偙偲偩偗偱偼側偔丄摴嬶傪惂嶌偡傞怑恖偝傫偺尭彮傗丄僣儐僋僒傪尨椏偵嶌傜傟偰偄傞惵壴愼椏偑丄巁惈塉偺塭嬁偵傛偭偰怓巆傝偺儕僗僋傪書偊偰偄傞偙偲側偳丄惂嶌偺尰応偱梡偄傜傟偰偄傞摴嬶傗愼椏偺晄懌丄昳幙偺掅壓傕梫場偺傂偲偮偱偡丅崱夞偺暅尦惂嶌傪捠偟偰丄揱摑媄弍傪宲彸偟偰偄偔偙偲偺擄偟偝偲丄偦傟傜偵岦偒崌偆尰応偵偮偄偰夵傔偰嫮偔峫偊傞偙偲偲側傝傑偟偨丅惂嶌偺尰応偵昁恵偱偁傞摴嬶椶偵偍偄偰傕丄摴嬶偺嶌傝曽偑師偺帪戙偵宲彸偝傟偰偄偔偙偲傪婅偭偰傗傒傑偣傫丅

丂崱屻傕愼怐嵳堖憰偺暅尦惂嶌傪捠偟偰丄愼怐媄弍偺孾敪丄偦偟偰媄弍宲彸偵婑梌偡傞偨傔丄偙傟偐傜傕帠嬈偵庢傝慻傫偱傑偄傝傑偡丅