インターネットミニ染織講座

衣装復元制作・江戸時代初期6号(刺繡)

9. 刺繡

刺繡の工程です。刺繡は、生地に刺繡糸を用いて装飾を施していく技術のことで、その中でも京都で行われる刺繡を「京繡(きょうぬい)」といいます。様々な技法を用い多彩な色の糸を使って表現される華やかな刺繡です。

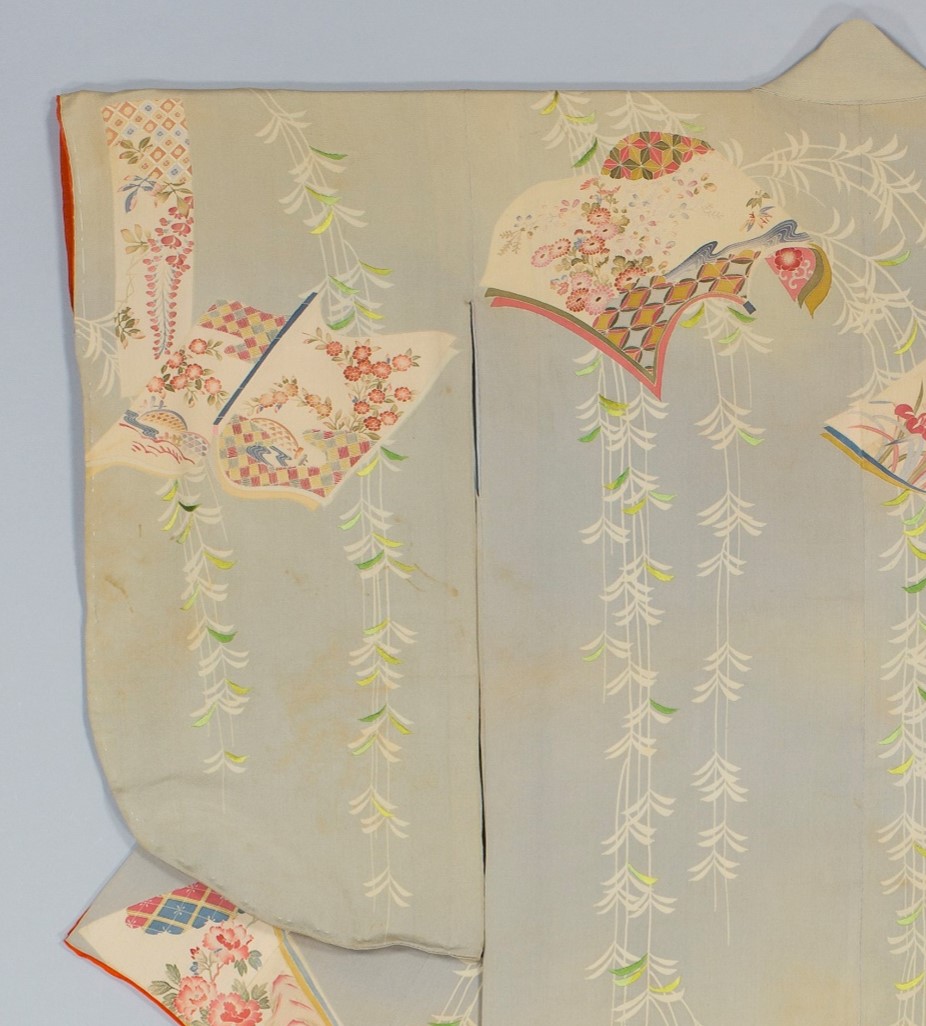

今回は、伝統工芸士である長艸繍巧房の長艸敏明さんに作業についてご説明をいただき、また、技術継承の観点から、長艸さん指導の下、若手の職人さんに刺繍を行なっていただきます。新衣装の柳文様の上から葉の刺繍を施しているところを見学します。

|

| 江戸初期6号 旧衣装刺繡(一部) |

旧衣装で使われていた刺繍糸と同じ色の4色の絹糸を使います。

|

| 今回使用する4色の刺繍糸 |

今回は、「平繡」という技法で生地に刺繡を施す作業を見せていただきます。

刺繍に使う糸は撚りのかかっていない平糸と呼ばれる糸を使います。この工程では、旧衣装の糸の太さと合わせるため、糸を1本と1本を半分に割いて、合わせて1.5本の太さに調整して、準備します。

まず刺繍を施しやすいように生地の両端を糸で張り、作業台に固定します。生地を固定したら、刺繍の作業にかかりますが、縫い始めの段階で糸止めという作業を行います。「糸止め」作業とは、生地の結び玉を残さないための作業です。

|

|

| 表側から裏側に針を刺し、 表側に結び目が残る |

裏側から表側へ通す |

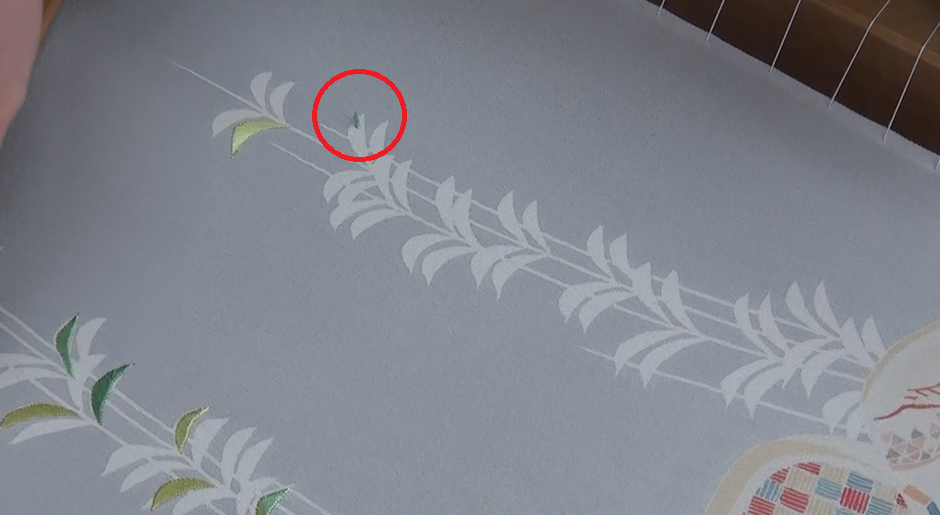

針を刺す場所の間隔を短くして2回程繰り返し針を通して、最後に表面に残していた糸の結び玉をハサミで切ります。結び目は繰り返し縫うことで生地に固定されるため、結び玉を切っても糸が抜けません。これにより、刺繍の美しさを保つことが出来ます。ここから、白抜きされた柳文様を目印にして、「平縫い」によって葉っぱの形を埋めるように刺繍をしていきます。

動画で見てみましょう。

|

|

|

| てこ針で糸を整えながら刺す | 糸が歪むことなく整えられる |

刺繍の際には糸が絡まないように、てこ針を使い、整えながら作業を行います。作業中、作業台の下には裏側を透かすための明かりなどは無く、生地の目の間から小さく針の先を出し、次に針を刺していく場所を確認しながら作業を行っていきます。刺繍ができたら、縫い始めの時のように糸止めを行い、完成です。

完成

|

|

|

| 新衣装 | 旧衣装 |

|

|

| 旧衣装と新衣装を比較して解説 |

今回の作業箇所は、長艸さん曰く「(地染めの色と生地の色が淡く薄いことから、裏側から針を刺す場所がわかりにくかったため)刺繍しづらかった」とのことでした。また、葉っぱの色をグラデーションで表現している箇所では、糸を使い分けるため、2本の針を同時に使って刺繍を行う手間がありました。作業されている職人さんの丁寧なお仕事と、集中力の高さに圧倒されました。

|

|

| 刺繍を施した生地の裏側 |

この日の工程は、

|

→作業台に生地を張る |

仕立てを経ていよいよ完成です。