インターネットミニ染織講座

衣装復元制作・鎌倉時代1号(下絵)

4.下絵

下絵の工程です。この度制作する衣装は、衣装全体に海松(みる)文様が襷(たすき)状に配置されている小袖です。海松文様を明瞭に絞りで表現するためには、絞りの糸を縫い入れていく箇所に印を正確につけていくことが重要になります。

|

| 海松文様(拡大) |

下絵作業を行っていただくのは、伝統工芸士の後藤和弘さんです。復元制作を行う鎌倉時代1号衣装は、一見シンプルなデザインですが、濃淡の2色で染め分けられている他、絞りを行った際の布の引き締まり方など、絞りの再現難易度の高い文様が施されているという事で、下絵ののちに続く糸入れと絞り、染色、仕立てといったそれぞれ工程を担当して下さる職人さん方が集まり、情報交換をしながらの作業となりました。

今回は下絵の型紙を作る工程と型紙を使って生地に下絵をすり込む工程を見学します。

最初に、下絵となる型紙を作る工程です。型紙は専用の紙に描かれた下絵部分に合わせて、穴を開けて作っていきます。

この衣装の絞りには、生地に縫い入れた糸を引き絞る「縫締絞り」、折られた布に糸を縫い入れ引き絞る「折り縫締」という技法が使われています。また、綺麗に仕上げるには糸入れの際に縫い幅が一定である必要があるため、縫い幅の箇所に印を一定の間隔で付けることにより、糸入れの作業を行いやすくします。

まずは型紙を彫っていきます。型用紙の下描きにポンチの先端を合わせ、トンカチで打ち付けることで小さな穴が開きます。この小さな穴の組み合わせが下絵になります。型紙には以前、紙を貼り重ねたものに柿渋を塗って作られ、丈夫さと防水性を持つ渋紙が用いられていたそうですが、水による伸縮を防ぐために蝋を塗る必要があるため、現在は専用の型用紙を使っているそうです。

|

|

|

| ポンチの先端を下描きに合わせる | トンカチで打ち付けて穴を開ける |

|

|

| ポンチ |

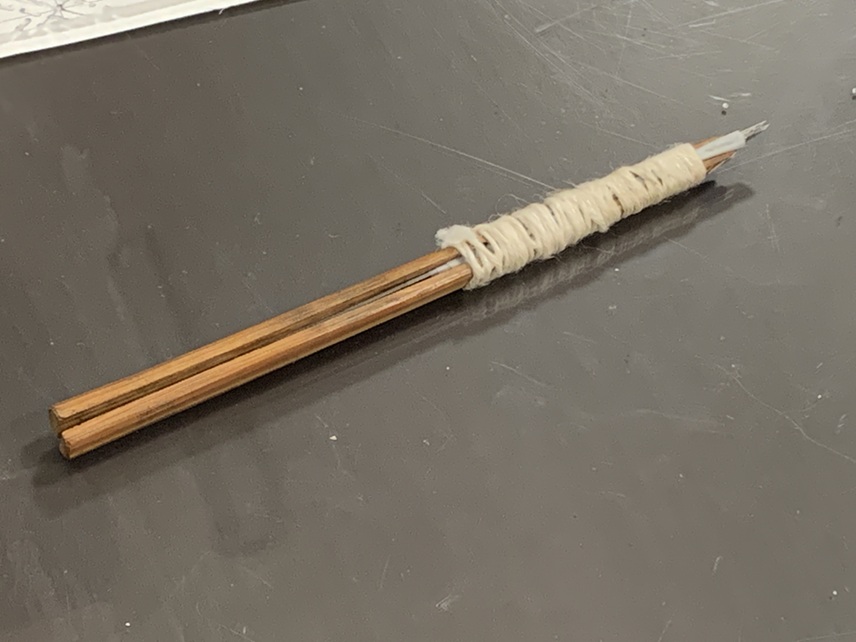

線部分を彫っていきます。短い点線の型を彫るときは、まず両端をポンチで穴をあけ、次に残った中央部分を2枚刃の小刀で一気に切り取っていきます。小刀は後藤さんのお手製で、こうもり傘の骨を磨いて作られました。この小刀を使うことで平行に安定した切り込みを入れることができ、効率良く作業を行うことができます。職人さんの中には、後藤さんのように効率良く使いやすいようにするためや、また昨今の現場の道具不足を補うために道具を自作されることがあるそうです。

型紙が彫れたら、下絵を生地に摺っていきます。

まず、生地に型を置いて位置を調整します。型紙の青い丸印は、下絵を繰り返すための切り替え箇所です。この丸印を目印に、繰り返しになるように型の場所を調整することで、正確に繰り返す事ができます。摺る場所を決めたら、型紙がずれないように文鎮を複数置いて固定します。 刷毛と代用青花を準備し、型を使って下絵を摺っていきます。 動画で見てみましょう。

→下絵を型用紙に写し、ポンチで穴を開けていく 次は糸入れの工程です。

小刀を使って残り部分を切る

後藤さん手製の小刀

青い丸印に合わせて型の位置を決める

刷毛と代用青花

刷毛で摺り込んでいく

摺り込む様子

完成

完成(拡大)

この日の工程は、

→下絵を摺るための型紙を彫り、生地の上に置いて固定する

→代用青花と刷毛を使って摺っていく

→完成

| Copyright

2006 Kyoto Senshoku Bunka Kyokai All Rights Reserved. |