インターネットミニ染織講座

衣装復元制作・室町時代10号(下絵)

4.下絵

この衣装は身頃が重なる部分(合い口)に柄が繋がって表現されているため、下絵を正確に描くために白生地を裁断し、仮絵羽に仕立てた状態で描いていきます。この作業を行って下さるのは、絞りの下絵を専門とする、この道50年、伝統工芸士の服部好三さんです。

|

| 仮絵羽にして下絵作業 |

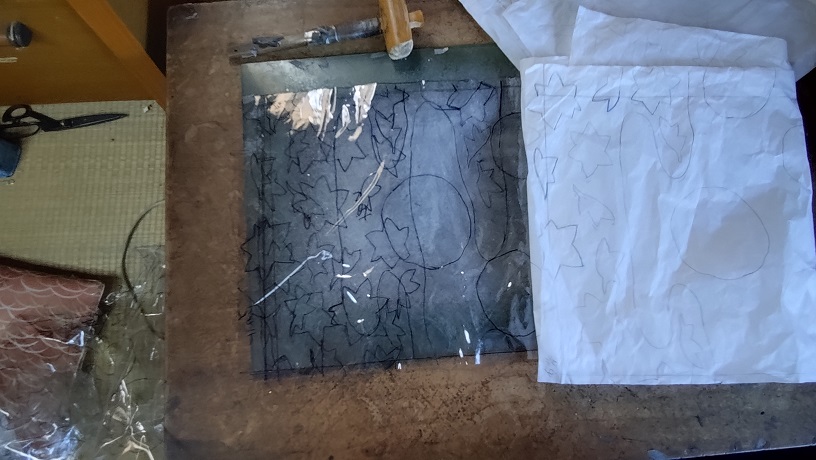

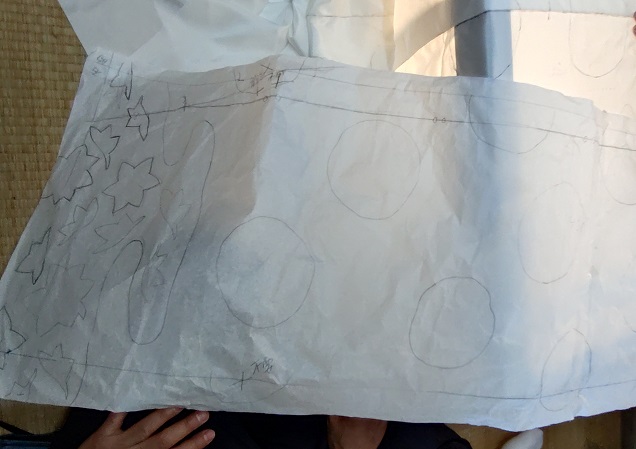

絞りの下絵は、旧衣装から精巧に柄を写すという単純な作業ではありません。絞りは下絵によって大きさが変わるため、旧衣装と同じ大きさの柄を作るには念入りな検証が必要になります。ここでは糸入れの針を入れた箇所を調べて本来の下絵の原型を推測し、旧衣装の柄の内側のラインを参考に、まずは透明なトレーシングペーパーに柄を描き写しました。透明な下絵では生地へ写すことが難しいため、更に紙に写していきます。

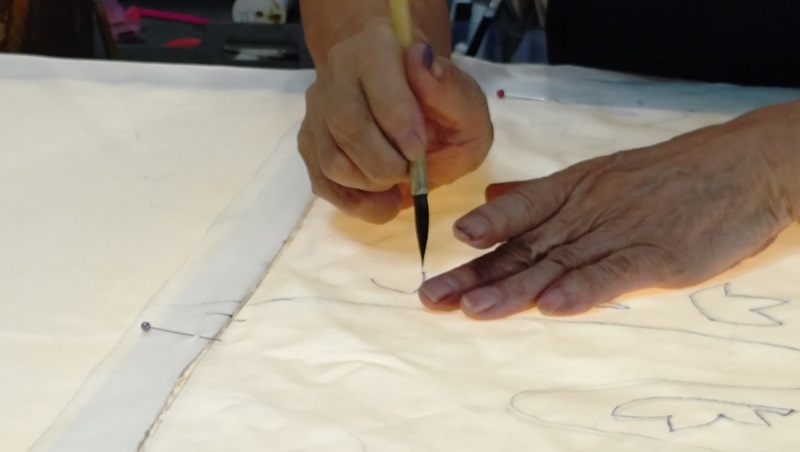

紙に写した下絵の上に生地を置き、合い口の部分にピンを打って固定します。天然青花を水で溶き、筆に含ませて生地に写していきます。

透明のものから紙へ写しかえる

紙に写した下絵

紙の下絵の上に生地を置く

合い口にピンを打って固定し、下絵を描く

青花の紙を水で薄めて使用する

青花を含ませた紙

動画で見てみましょう。

今回の作業で、旧衣装を制作した昭和初期の職人の仕事ぶりに改めて感心したという服部さん。

「模様の描き方や合わせ方が独特で、今の職人はこのような描き方はまずしない。紅葉に水玉を合わせるという発想も、長い職人経験の中で初めて見た。特殊な描き方とデザインの着眼点はこの衣装の味。素晴らしいと思う」

昔の下絵職人は絵描きが原点であったため、感性豊かな表現に長けていたようです。

前述の通り、絞りの下絵職人は、絞りが施されたあとのことを想定して下絵を描いていくところが、友禅等の作業と異なるところです。下絵は今後の工程の設計図となるもの。糸入れの針の位置なども加味し、綿密な調整を行いながら制作していく下絵には、長い経験と技術が詰み込まれています。

下絵が完成すると、仮絵羽は解かれて再び生地となり、糸入れの工程に進みます。

| Copyright

2006 Kyoto Senshoku Bunka Kyokai All Rights Reserved. |