インターネットミニ染織講座

衣装復元制作プロジェクト(鎌倉時代1号)

■紅地襷海松文様小袖(鎌倉時代1号)

衣装の状況

衣装は生地の経年劣化による破れや裂けが多く、補修を行っても美観を損ねるだけでなく、更に新たな裂けに繋がる恐れがあります。絞りを行うことが出来る職人の高齢化が進み、今後復元制作が困難になる可能性が高いことから、今回の着手に至りました。この衣装に施された絞りの技術を次の時代に繋ぐため、衣装の復元制作に取り組みます。

|

|

|

|

| 破れや裂けが生じている |

1.生地の復元

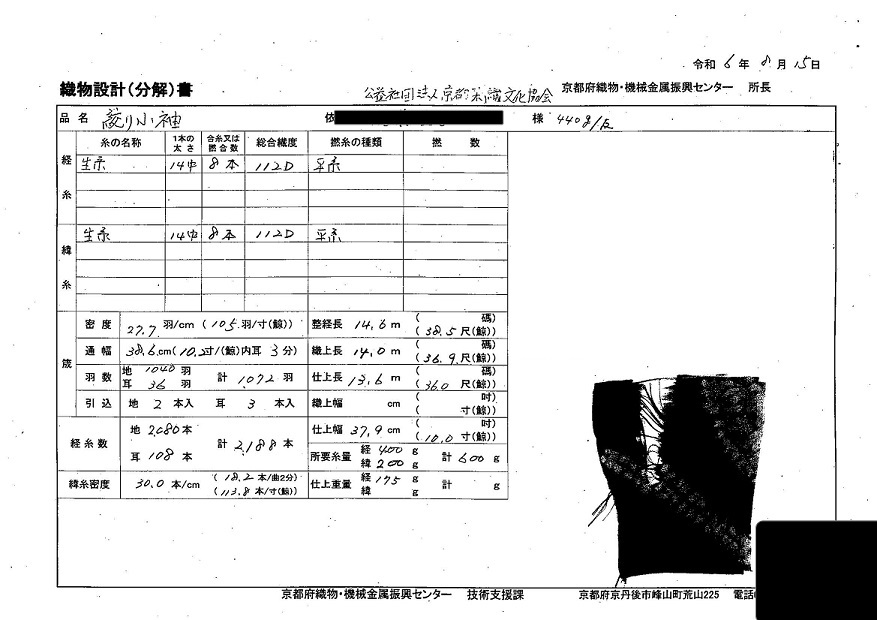

今回も京都府京丹後市にある京都府機械・金属振興センターの協力を得て、旧衣装に使われている生地を分析し、生地の詳細を調査して頂いたところ、この旧衣装の生地には「湿緯(しめよこ、しめしよこ)」と呼ばれる製織技法が使われていることがわかりました。「湿緯」は緯糸を水などで湿らせた状態で織って作られる、羽二重(はぶたえ)という生地を作る際に用いられている技法です。

|

2.織元を探す

江戸初期6号衣装から引き続き、今回も川八工場(京丹後市弥栄町)さんが引き受けて下さることになりました。今回は湿緯の技法に工夫を凝らし、生地を制作してくださりました。

衣装生地の復元制作がスタートします。

次は緯糸加工の工程です。