インターネットミニ染織講座

衣装復元制作プロジェクト(室町時代10号)

■白羽二重地紅葉水玉文様小袖(室町時代10号)

|

室町時代10号「白羽二重地紅葉水玉文様小袖」は、現存する「職人歌合絵巻」を参考に、鮎を売る職人(桂女)の装いとして制作されました。衣装には近世のデザインとして代表的な肩裾模様(肩と裾に模様を配置する構図)が用いられ、胴の部分には水玉を、肩と裾には紅葉の模様を配置しています。制作から90年以上経った現在、生地の経年劣化により裂けや破れが生じており、展覧会等の衣装貸付では、平置きに限定して展示を行っています。 |

衣装の状況

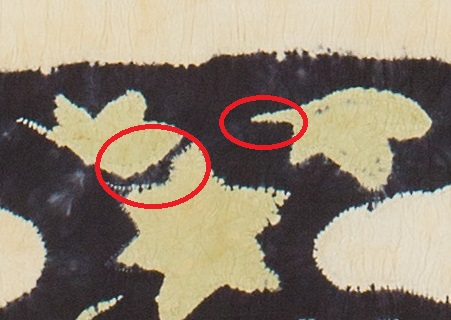

衣装は色の退色のみならず生地の劣化によりところどころに破れが生じています。補修を行っても美観を損ねるだけでなく、更に新たな裂けに繋がる恐れがあります。さらに、絞りによる模様表現や染め分けの技術保持者は現代では激減しており、この高度な絞り・染色技法を用いた衣装を復元することが今後困難になる事が予想されるため、今回この着手に至りました。

|

|

| 生地の裂け | 生地の破れ |

復元制作するにあたり

生地

衣装に使われた生地は、京都府下で織られた湿緯(しめしよこ、しめしぬき/羽二重生地の技法)であることが記録されていますが、現代ではその技術が京都府下で継承されていません。また日本国内においてもその技術の衰退が著しい状況にあります。京都府織物・機械金属振興センターの協力により、糸の太さや織り組織、糸の構成を詳しく分析し、絹織物の一大産地である京都府京丹後市内で同センターの技術指導のもと制作を行います。

絞り・染色

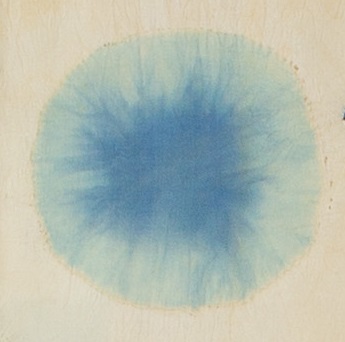

この衣装は一見シンプルなデザインですが、模様と模様が接近して絞られているところや、二色染めのぼかし表現、紅葉の葉脈の表現など、非常に高度な技術が使われています。これらがどのように作られていったのかを解析しながら、各職人が何度も練習を重ねて制作していきます。

|

|

|

| 模様同士が接近 | 二色染めのぼかし表現 | 紅葉の葉脈の表現 |

緯糸加工は鎌倉1号(緯糸加工)をご参照下さい。