インターネットミニ染織講座

衣装復元制作・鎌倉時代1号(糸入れ)

5.糸入れ

糸入れの工程です。今回の作業を行って下さるのは、伝統工芸士の山岸和幸さんです。

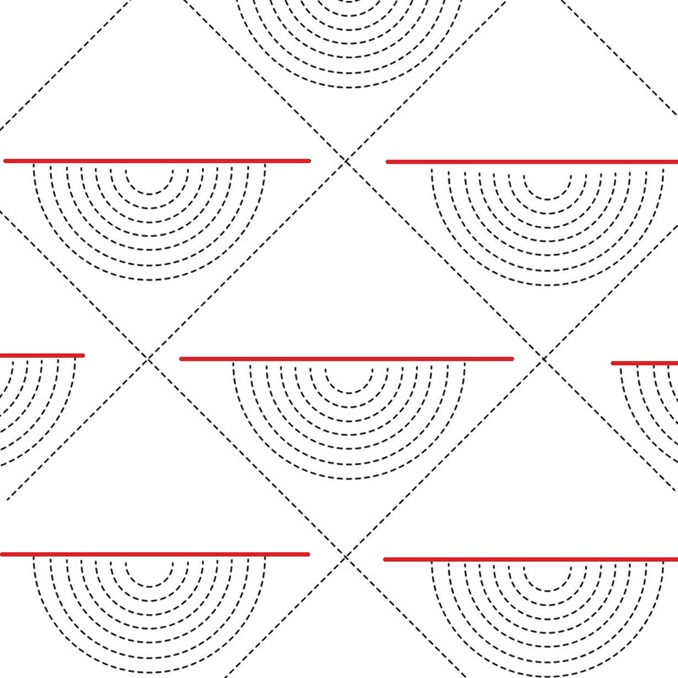

今回は、文様部分を絞るための準備として糸入れを行っていただきます。海松文様に使われた折り縫締は、布を折り重ねた状態で糸を入れて絞りを行う、昔から行われている技法のひとつです。本来は折り目や線が顕著に出ないように円の折り目に沿って当て布をするそうですが、旧衣装に施されているものは当て布がない状態で、敢えて折り目がわかりやすく染められているのが特徴的です。

|

| 鎌倉時代1号旧衣装(拡大) |

前回の下絵工程でつけた印に合わせて、絞るための糸を入れていく工程を見学します。

|

| 糸入れに綿糸を使う |

まず、最初に襷部分の下絵に沿って針で縫い、糸を入れていきます。海松文様より先に糸入れを行う理由として、海松文様を先に縫うと折り縫締によって生地にズレが起こり、襷部分に影響が出てしまう可能性があるからだそうです。直線を縫うように下絵に合わせて針を刺し、糸を通していきます。糸を通していくときは布を動かすように持って縫い進めます。針は動かすというより、押している感覚に近いのだそうです。

|

|

|

| 下絵の線に沿って縫っていく | 縫い終わり |

続いて、半円部分を下絵に合わせて山折りにして、半円の一番大きな外側の曲線に重ねた生地がずれないように仮止めを行います。

仮止めを行い固定できたら、半円の中心部分から順番に糸を入れていきます。 動画で見てみましょう。 全体に施すことができたら、糸入れの工程は完成です。

→針と糸で、襷部分に糸入れを行う 次は下染めの工程です。

画像赤線部分を山折り

仮止めの様子

完成

この日の工程は、

→海松文様部分の生地を半円に合わせて山折り、外側の半円部分を一部仮止めする

→半円の中心部分から下絵に合わせて糸入れを行う

→完成

| Copyright

2006 Kyoto Senshoku Bunka Kyokai All Rights Reserved. |