インターネットミニ染織講座

衣装復元制作・江戸時代初期6号(地染め)

8.地染め

地染めの工程です。通常はきものを制作する場合、生地を染めてから装飾を施すのが一般的ですが、今回の衣装は前項の理由から、友禅を先行して行うことで効率を良くし、最後に地染めを行っています。

地染めとは、着物の地の色、つまり柄以外の部分の生地を染めていく作業です。着物を作る上で最も大きな面積を染めるため、そのぶん時間と手間のかかる工程です。今回お世話になるのは、(有)高山染工の高山貴一さんと、実際に作業いただく染色職人さんです。

まずは、復元新衣装の地色を決めるため、いくつか候補となる色をあらかじめ制作しておき、高山さんと監修者、事務局の3者によって色を決定します。

|

|

|

| 地色の候補から色を決める | 地色が合致しているか最終確認 |

次に、柱に生地の両端を吊り上げ、生地全体に、細い棒状の木材の両端に針がついた「伸子」という道具で生地幅を張り、地入れの作業を行います。

地入れとは、地染めの前に地入れ液を刷毛で引いて生地に塗ることで、染料を浸透しやすくする他、染めムラやにじみといったトラブルを防ぐための準備作業です。また、衣装の柳文様を白く色抜きした際に使用した白あげ糊を定着させるためでもあるそうです。地入れ液は、水、ふのり、大豆が原料の豆汁(ごじる)からできています。この地入れ液を使った地入れ作業を、生地全体が均等に熱がかかるように機械で温度調整された熱い室内で、生地の裏側から1回、表側から1回それぞれ行います。

|

|

|

| 柱に生地を吊る (文様部分は糊で伏せている) |

伸子で生地の両端を裏側から張る |

|

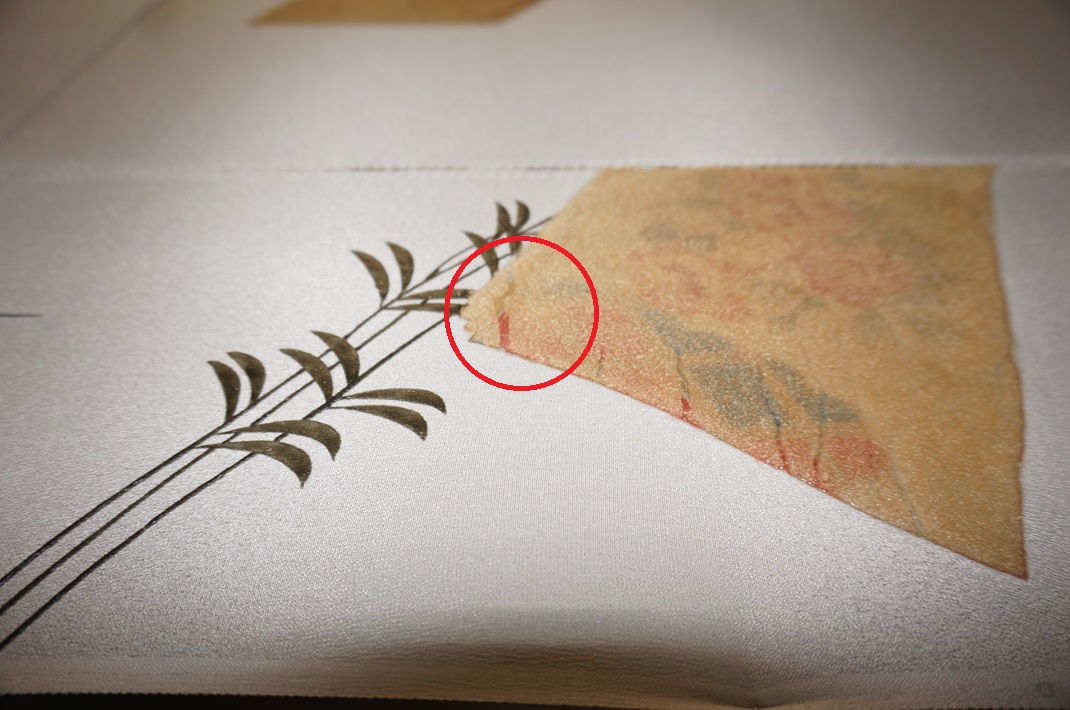

| 糊に割れ目が入ったため、 文様の彩色が現れている |

上の写真は生地の裏側から地入れを行った状態です。地入れ液で生地が濡れた状態になったことで、生地が全体的に伸び、その影響で衣装の文様が糊からはみ出してしまった箇所や、文様の上から伏せた糊に割れ目が入ってしまった箇所が一部できてしまいました。この状態で地染めを行うと糊の割れ目から染料が文様に入ってしまうため、割れ目やはみ出した部分をさらに糊で補修していきます。

伏せた割れ目を補修し、表側からの地入れを終えました。

|

|

| 裏側・表側の地入れ完了 |

いよいよ地染めの作業を行います。

|

|

| 刷毛。ここでは、1ヵ月に 20本の刷毛を購入している |

染料をバケツに入れて使う |

染料に刷毛を浸し、余分な染料を軽く振るい落としたあと、地の部分を染めていきます。

動画で見てみましょう。

|

|

|

| 表広幅の刷毛で地染めを行う | 染料の入りにくい糊の隙間は 小さな刷毛使う |

|

|

|

| ムラにならないよう一気に染める | 端まで丁寧に染める |

表を大きな刷毛で染めた後、裏からは文様などの細かな部分を小さい刷毛を使うなど道具を使い分けて染めていきます。

今回の復元制作に使用している生地は薄いこともあって、白上げの柳文様周辺には染料が入りにくく、念入りな作業が必要になりました。最後に、もう一度表を大きな刷毛で染めて調節します。

|

|

| 刷毛帚で抜けた刷毛や 挽粉を払い落とす |

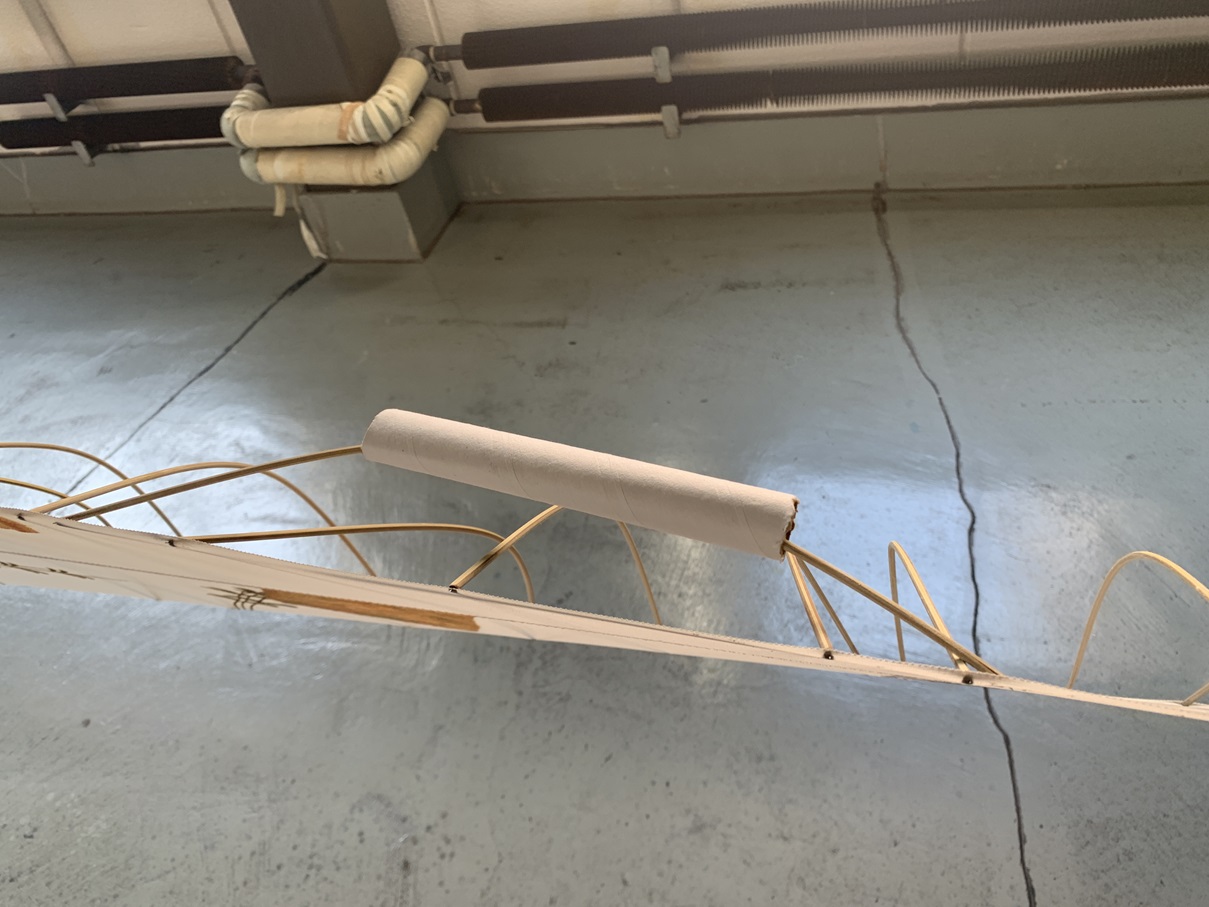

生地を水平に保つため、筒を重しにする |

染料が乾燥する前に、染めている最中に抜けた刷毛の毛や、刷毛が触れて落ちた挽粉(糊の表面を保護するためにかける細かいおがくず)を小さい刷毛帚で払い落とします。この作業を怠ると、その部分に染料が溜まりムラになってしまうのだそうです。

地染めした生地は色ムラを防ぐため、水平を保つよう重りをつけて乾燥します。生地に少しでも傾斜があると低くなった部分に染料が流れていったり、先に乾燥した部分に毛細管現象の要領で染料が移動してしまい、色ムラになるためです。

乾燥させた後、もう一度地染めの作業を繰り返して完成です。

完成

|

|

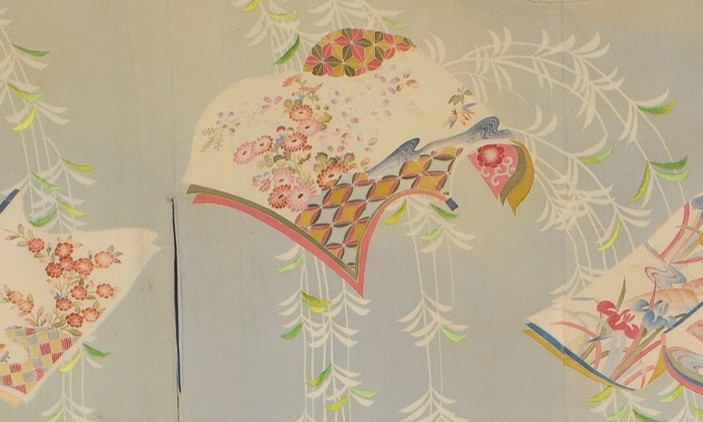

| 旧衣装 | 新衣装 |

染織祭衣装の地色はねずみ色にも浅葱色にも見える表現の難しい色目ですが、今回決定した色は旧衣装と実際に重ねてみても遜色なく、職人さんの色の再現力に驚かされました。また今回、作業の見学をさせていただいた際、真っ先に感じたのは作業場の暑さです。生地に熱をかけねばならず、均一に染めるためには湿度や温度を一定に保たなければならないため、室内は機械によって温度管理がされています。そのためクーラーも扇風機も使うことはできません。風もなく、夏ということもあって、さらに暑い作業場で汗をぬぐいながら素早く作業をされておられ、地染め作業の大変さを伺い知ることができました。

この日の工程は、

|

→候補となる色の中から地色を決定する |

次は刺繡の工程です。

| Copyright

2006 Kyoto Senshoku Bunka Kyokai All Rights Reserved. |