インターネットミニ染織講座

衣装復元制作・鎌倉時代1号(整経・製織)

4.整経・製織

整経・製織の工程について、引き続き川八工場の川戸洋祐さんに解説いただきます。

今回は、生地を織っていく工程です。まずは整経から行います。

整経とは、織る反数に合わせて経糸を巻き取ったり、経糸をそろえる工程です.所定の位置に合わせて均等に整列させた糸をドラムに巻き整え、ビームと呼ばれる巻芯に巻き取ります。この工程について詳しくは、「江戸初期6号 4.整経」をご覧ください。

糸繰りを行い、ボビンに巻きなおす

経糸の太さを整える

整経機

筬通しで糸を通していく

畔取り筬に糸が通った様子

前筬に更に経糸を通していく

整経機に糸をかけて巻いていく

ビームの導布に繋げてセットする

機草をかませながら巻き取る

巻き終わり 整経の完成

続けて、製織を行います。

整経した糸を新しい経糸として機にセットする「経て継ぎ」と「筬入れ」を行い、杼(シャトル)の準備の後、生地を織っていきます。この工程について詳しくは「江戸初期6号 5.製織」をご覧ください。

|

|

| 既存の経糸と新しい糸を繋げる |

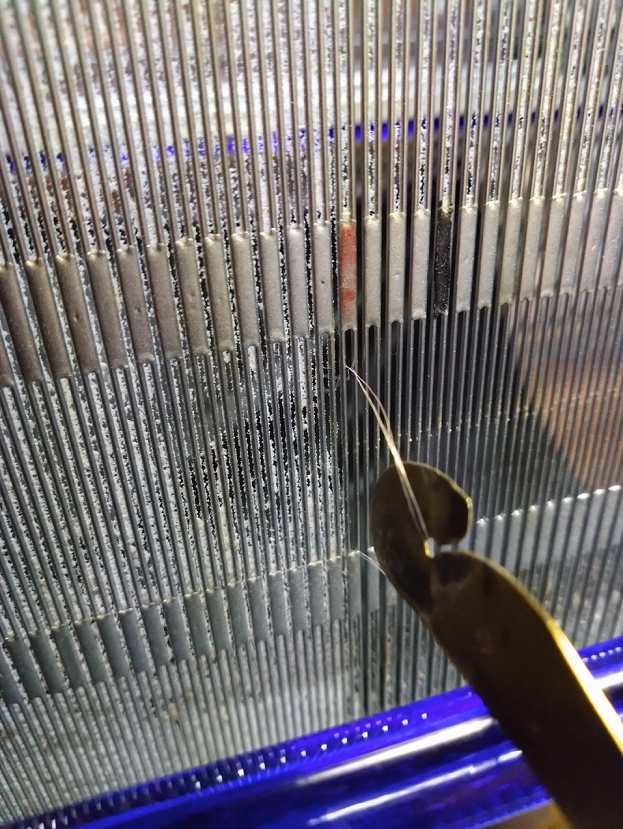

綜絖に通した糸を2人1組で 筬に通す |

油剤につけて乾燥させた緯糸を糸巻棒に巻き付けて、杼(シャトル)にセットし、シャトルを左右に走らせることで緯糸を通し、生地を織っていきます。

|

|

| 杼(シャトル) | 杼(シャトル)が左右に走って糸を通す |

|

| 完成 |

織り終えた生地を外し、精練を行ったら完成です。

|

|

| 完成した生地 |

今回、川八工場さんで湿緯の技法で織られたような風合いを、油剤を用いて表現していただきました。この生地の制作に至るまで、川戸さんは試験用に生地を制作し、顕微鏡で織組織が旧衣装のものに近くなっているかなどを確認するなど、とても丁寧に製織を行ってくださいました。ご無理をいいましたが、川戸さんにご尽力を賜りましたおかげで、光沢と風合いの美しい、鎌倉1号のための生地が完成しました。

整経 製織

この日の工程は、

→糸繰りを行いボビンに巻きなおし、経糸の太さを整える

→畔取り筬に筬通しで糸を通していく

→前筬に更に経糸を通し、整経機に糸をかけて巻いていく

→ビームの導布に繋げてセットする

→機草をかませながら巻き取る

→経糸を既存の経糸と繋ぐ「経て継ぎ」を行う

→綜絖に通した糸を2人1組で筬に通す

→油剤につけて乾燥させた緯糸を糸巻棒に巻き付ける

→杼(シャトル)にセットし生地を織る

→完成

次は下絵の工程です。