インターネットミニ染織講座

衣装復元制作・室町時代10号(製織)

3.織りの準備と製織

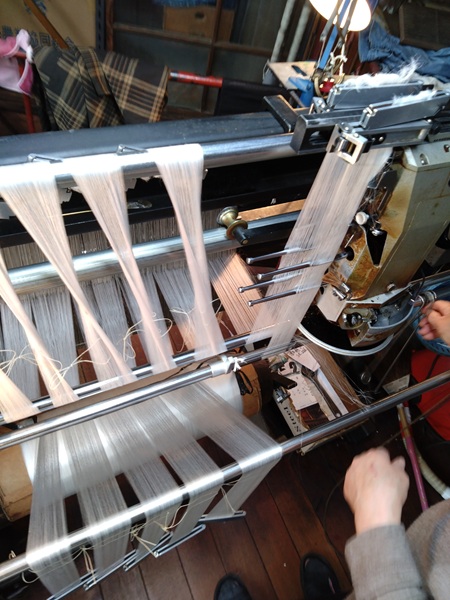

旧衣装の生地は鎌倉1号と同じ「湿緯」という生地なので、緯糸加工から製織までの工程は鎌倉1号と同様です。しかし今回の生地を制作するために行った作業がありましたので、川八工場(京丹後市弥栄町)の代表者 川戸洋祐さんにご説明いただきました。

■緯糸加工〜製織までの流れ

|

|

|

| 糸制作 | 整経 |

|

|

| 経継ぎ | 筬入れ |

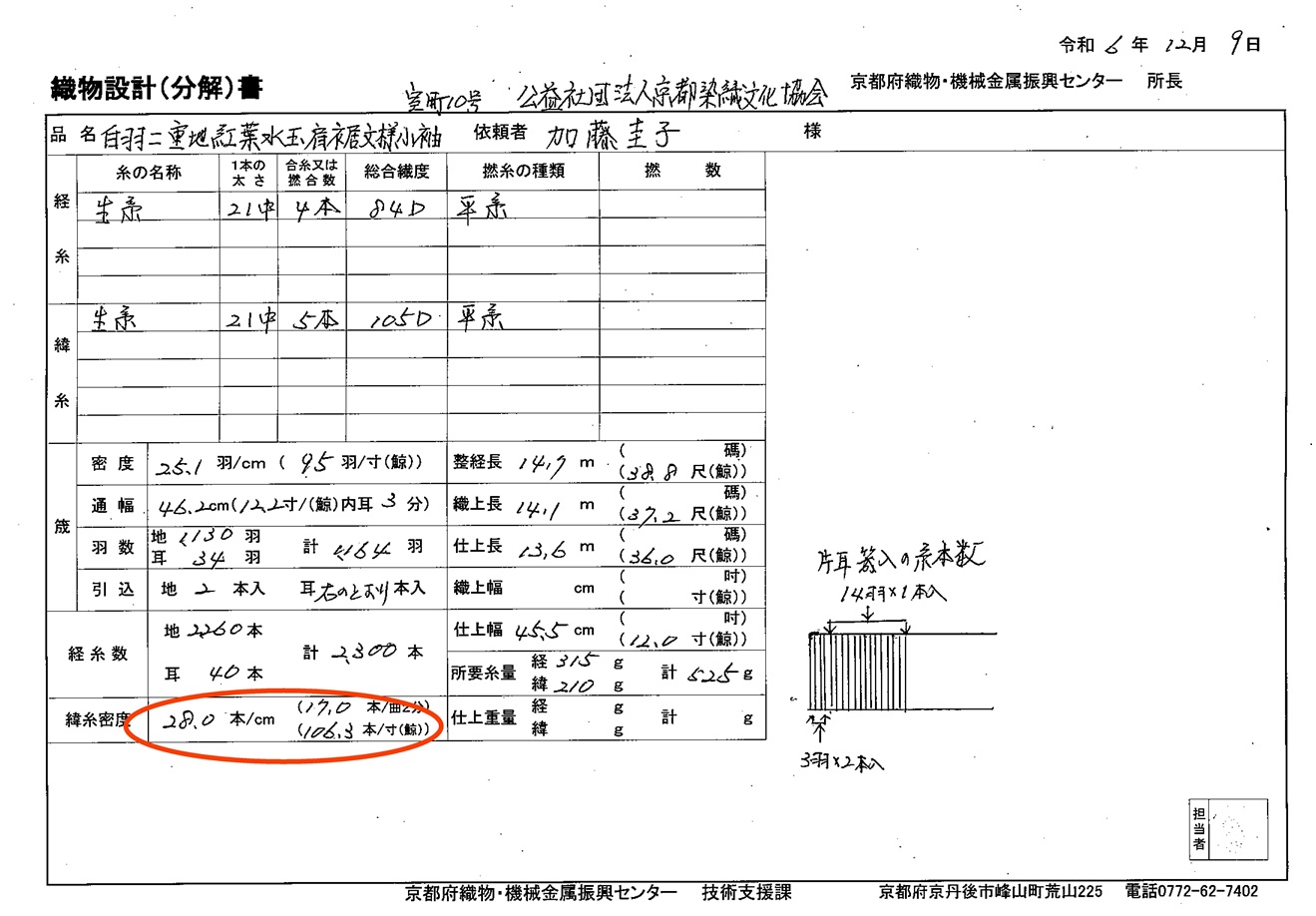

今回の生地は既存の生地幅ではなく、近世の小袖のかたち(袖幅が短く肩幅が広い)を考慮して制作します。そのためには打ち込みや送り出し量の調整など、織機の仕様を調整しなければなりません。生地分析を行った京都府織物・機械金属振興センターの設計書にかかれた緯糸の密度通りに織機の装置を調整していきます。

|

| 打ち込み(緯糸密度)を調整 |

打ち込みは、まず第一に緯糸の繊度によって決定しますが、経糸の条件や製織性(織りやすさ)、その他織り上がりや精練後の仕上がりをみて総合的に判断します。

打ち込みは、粗いと織りやすく早く織れ、更には事故率も下がりますが品質が下がり、スリップなど事故を起こしやすい生地になります。

今回は経糸繊度と密度、緯糸繊度と密度を設計書通りに揃える必要があり、そのためには織機に手を加えなければなりません。

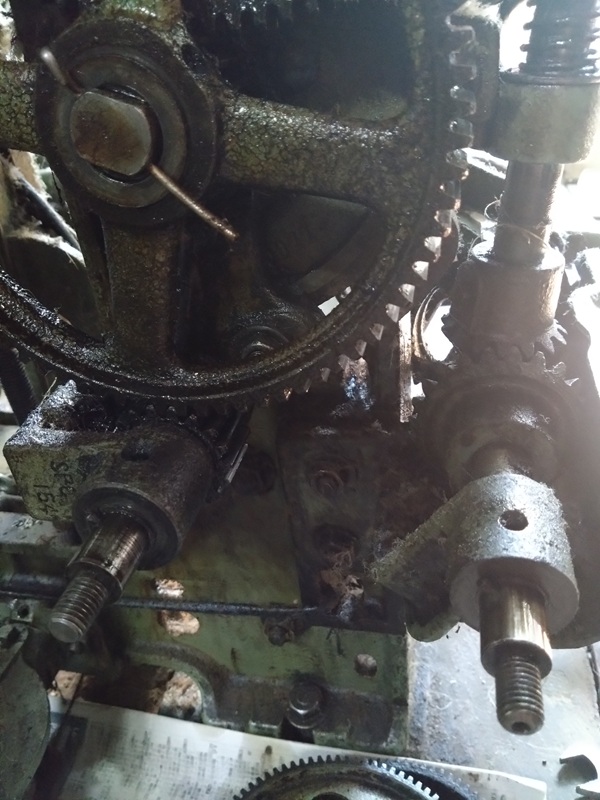

■ギアの交換 経継ぎ、筬入れを終えた経糸を織機に掛けます。

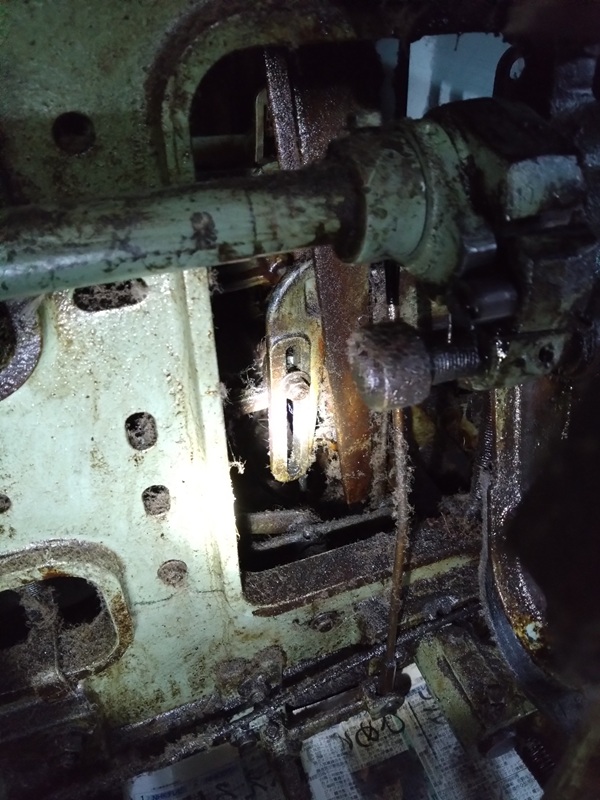

次に織機の送り出し量を調整します。送り出し装置は、長穴部分に固定されたナットの位置を上下にスライドすることで調整できる仕組みになっています。ナットを上に上げれば運動量が大きくなり、経糸が多く送り出されます。下に下げれば運動量が小さくなり、経糸の送り出される量は少なくなります。

生地を織る作業は鎌倉1号と同様です。

織り終えた生地は精練を行い完成です。

出来上がった湿緯は薄くて光沢があり、なめらかな生地です。この生地の風合いや密度を加味しながら、のちの作業となる絞りや染色をどのように行っていくのか、今後の工程に関わる職人さんたちが集まり、作業の進め方を検討していきます。

製織 次は下絵の工程です。

ギアを交換したあと実際に少し織ってみて、設計書通りの打ち込み本数になっていることを確認します。

既存のギアを外した状態

ギアを交換した状態

■送り出し装置とナット位置の調整

今回の織物は、打ち込み密度は混んでいて緯糸繊度は小さい(細い)ため、ナットを緩めて位置を下へと調整します。

下げたら、少し織ってみて様子をみます。送り出される量が多い場合は経糸が余り、オモリの位置が下がったりもたついたりします。今回は画像のようにナットの位置を一番下まで下げましたが、まだ不安定だったので、別の場所にある補助的な送り出し装置で最終調整しました。

ナット

送り出し装置

織り出してみて、打ち込みが設計通りの密度になっているか確認

完成した生地

この日の工程は、

→経糸を既存の経糸と繋ぐ「経て継ぎ」を行う(鎌倉1号参照)

→綜絖に通した糸を2人1組で筬に通す(鎌倉1号参照)

→油剤につけて乾燥させた緯糸を糸巻棒に巻き付ける(鎌倉1号参照)

→ギアの交換や送り出し装置などの調整などを行う

→杼(シャトル)にセットし生地を織る(鎌倉1号)

→完成